1953年2月23日十四点整,汽笛声在长江面回荡,毛泽东的车队驶进南京东郊。一路上,残破的城墙和新修的柏油路交错出现,战火与建设的痕迹同时扑面而来。车子刚靠近紫金山脚最安全的线上配资平台,湿冷的风裹着泥土味钻进车窗,让人下意识裹紧衣领。

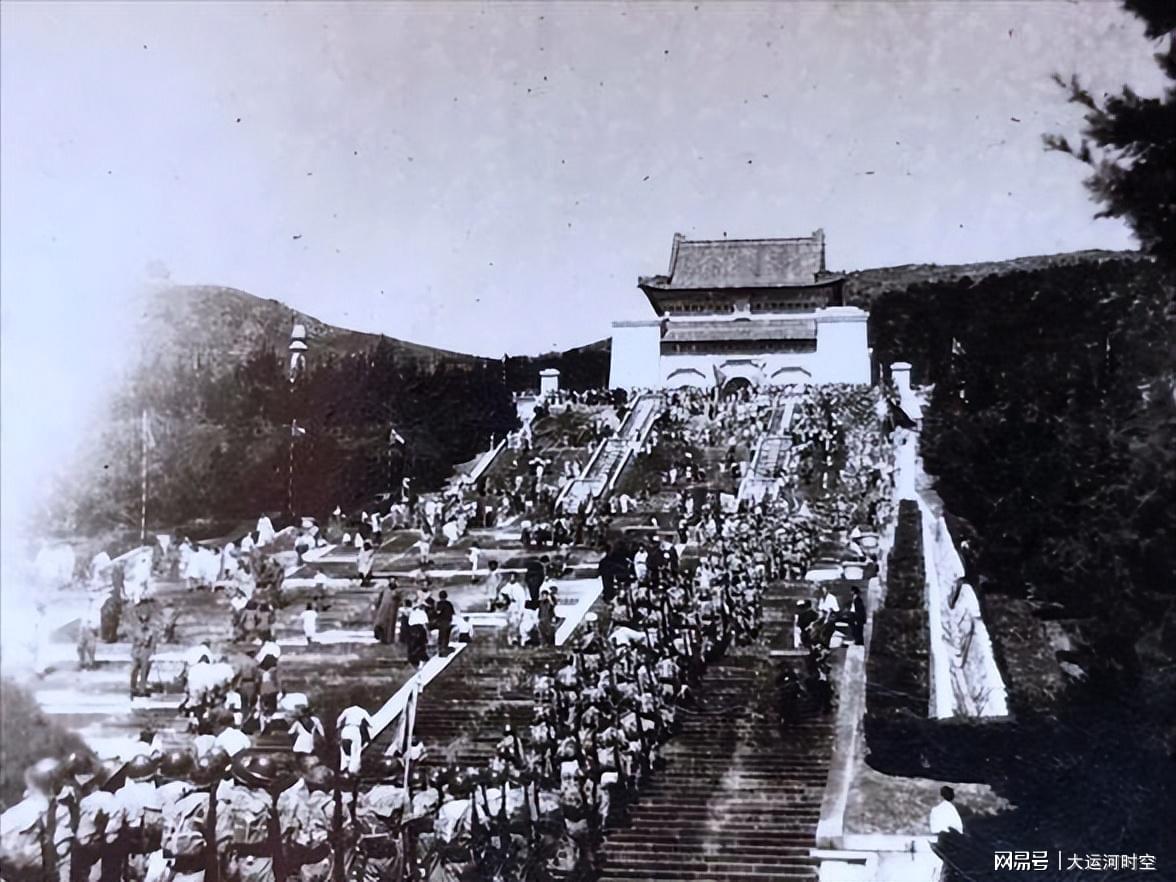

陵前广场并不喧闹。陪同的陈毅、谭震林和时任江苏省委负责人的江渭清正等候。公安人员事前准备了一条从侧后山蜿蜒而上的小径,以方便警戒。毛泽东听完汇报,摆了摆手:“革命者悼念革命先行者,不能走后门。”一句话把众人带回正道,也把中山陵入口处的石阶瞬间拉近了距离。

石阶陡而长,石缝里新栽的松柏透出嫩绿,显得精神。毛泽东步伐稳,当走到碑亭处,稍作停顿,抬头读了石碑上的“博爱”二字,神情凝重却平静。二十分钟后,他进入祭堂,在孙中山坐像前敬献花圈,花圈缎带上的八个字墨痕犹湿。默哀结束,毛泽东仔细端详墙面上刻着的《建国大纲》,视线在“耕者有其田”一句多停留了几秒。

再往前是一段短走廊,直通卧像安放处。江渭清轻声介绍白色卧像下五米深处即为灵柩,毛泽东点头、叹息、转身,神情依旧平和。可当他踏上祭堂外的平台,朝西南一望,神色忽然一紧。紫金山脚是浓密森林,而城里却低矮灰墙一片,绿色稀疏得可怜。毛泽东眉头微蹙,侧头问江渭清:“南京这么大的城,怎么见不到成片的树?”语调不高,却带着不容回避的力道。

江渭清略显尴尬,忙答:“战争摧毁不少;修路、造房也砍了不少。请主席放心,我们会想办法。”对话只有短短几十字,却像石子丢进湖里,漾开层层涟漪。

毛泽东原本并未再多说,只是回到车里时轻声叮嘱:“城市要活,先让它呼吸。”第二天清晨,他离开南京赴上海,江渭清却一夜未眠。城市呼吸靠什么?绿荫就是肺。要补救,必须大规模栽树,而且要选耐污染、成活率高、冠大遮阴的品种。林业专家最终在法国梧桐和国槐之间反复权衡,梧桐枝叶宽阔、胸径粗壮、落叶期短,更适合南京潮湿多雨的气候,拍板就它。

之后的三个月,南京街头像过节。机关干部、驻军士兵、学校青年、附近农民轮班上阵,铁锹翻起一块块黏土。每天傍晚,晒白的树苗排成队,树坑里灌满水,肥泥被踩得结实。有人调侃:“白天看是苗,晚上看像木桩。”可三周后,第一批嫩芽冲破枝头,谁都笑开了。

栽树不止是体力活,还得讲科学。市里临时成立绿化指挥部,规定主干道行距六米,分车道行距四米,确保十年后树冠可交握成荫。紫金山周边则扩种高杆雪松,形成生态屏障。江渭清几乎天天下现场,有时蹲在土边掰开树皮看水分,有时凑到根部闻味道,辨土壤是否“发酸”。调来湖南、贵州的两万株大规格梧桐苗,被专车连夜送达,装卸工手套磨破也没人停歇。

1956年统计,全市栽种梧桐十万余棵,六百四十多条道路有了绿廊雏形。进入盛夏,人们突然发现,骑车走中山东路不再晒得脖子通红,雨后树叶滴水声像细鼓点,城市气温甚至比周边低了一度多。路边小贩笑称:“树给咱挡了太阳,也挡了火气。”

不久,周恩来陪同西哈努克亲王晋谒中山陵。望见连绵的梧桐冠顶,他轻声说:“经得起看,也经得起坐在树荫下议事。”言外之意,对绿化成果颇感欣慰。同年,国务院批示紫金山为一级保护区,“山上树一棵不能动”,成为后世长效制度。

进入八十年代,那些当年不足腕粗的梧桐已粗若抱。高温天,中山东路、长江路、广州路三线相接,形成近二十公里的绿色隧道。有人拍下航拍照片,整座古城仿佛披着一件绿绸衣,这件衣服的针脚,正是1953年那声“南京怎么见不到成片的树”的回应。

时光推移,城市换了新地标,高架和地铁把南京拉得更长更宽。可无论建筑如何翻新,路边梧桐依旧。我党早年的城市治理理念,静静藏在枝叶间:先让城市喘口气,再谈发展速度。树干上的年轮,每一道都记录着南京从战火疮痍到生机勃勃的脉动,也映照出那次平台眺望时凝固的一瞬——一位老人望城色变、即刻落子的决断力。

如今,进入中山陵仍要沿正道拾级而上。台阶顶端,层层树海随风摇响低沉合奏。游客或许不知道,这片梧桐并非自然天成,而是一次“呼吸权”的兑现;一条路能否让人抬头见绿、低头见荫,早在七十年前就已被郑重写进案头文件。若问南京为何钟情梧桐,答案并不复杂:一城人记得那年春日,记得那句简单发问,更记得树种下后带来的踏实与清凉。这份记忆,比树年更长。

2

元鼎证券_元鼎证券配资平台_股票配资官方网站入口提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。